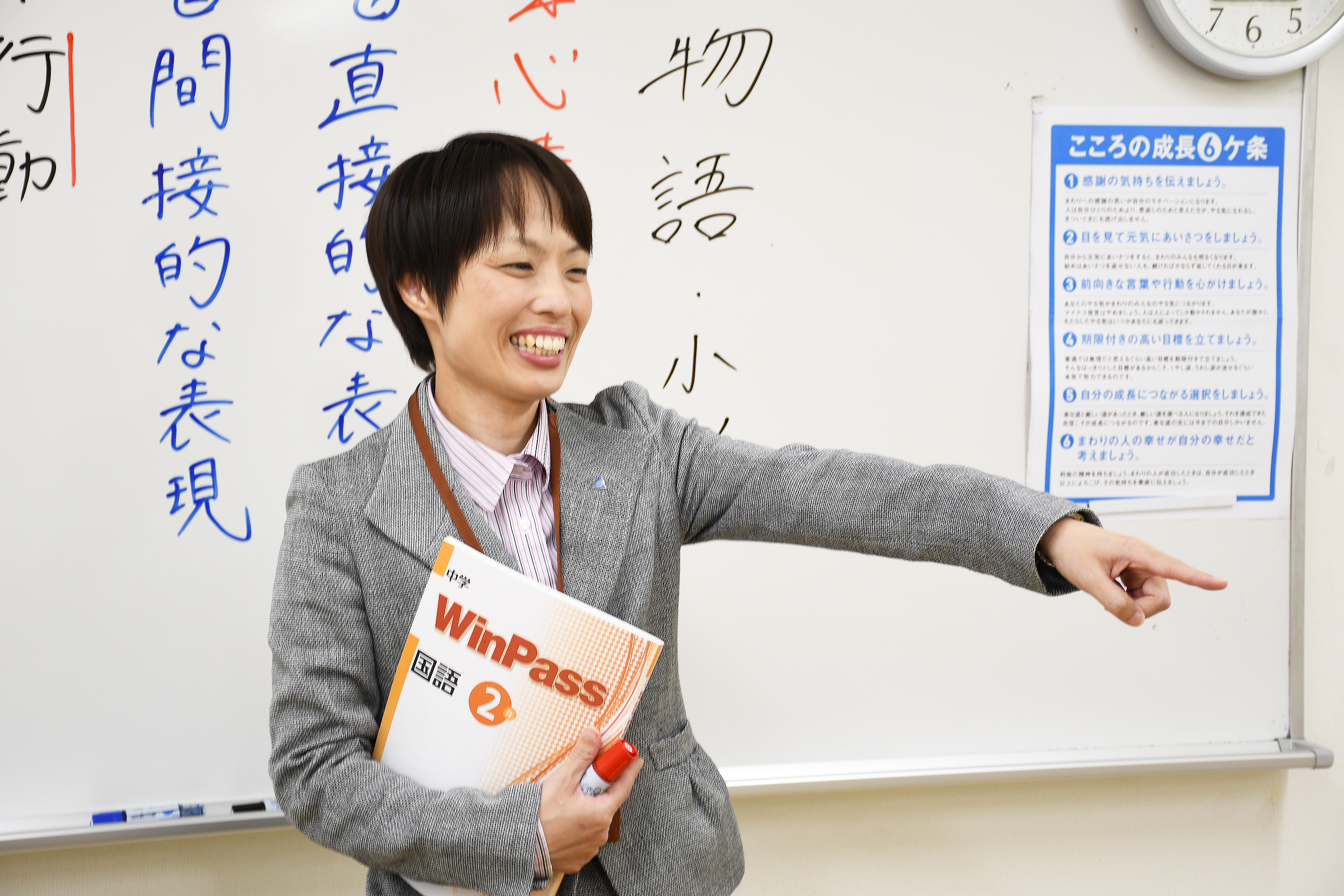

英進館はいつまでも成長できる場所/国語教師 大森 恵美

2025/07/16

教室長になれる日が来るとは思ってもみませんでした。

努力を見てくれている人は、必ずいるものです。

PROFILE

大森 恵美

2007年4月新卒入社

久留米大学出身

国語教師 教室長

教育関係の人に囲まれ、自然と先生の道を目指すように

叔父が学校教員、母が保育士という家庭環境で、教育に関わる大人たちと接する機会が多い幼少期でした。そのため、教育への関心は自然と芽生えていました。部活動は吹奏楽部で、顧問の先生とは家族以上に長い時間を過ごしていました。そのような経験から、「自分はきっと学校の先生になるのだろうな」という気持ちが強くなっていきました。

大学4年生の頃、ゼミの先生のお子様が英進館でアルバイトをしており、「英進館の会社説明会は面白い話が聞けるよ」と勧めていただきました。ご縁を感じて参加したところ、筒井社長の「人は人でしか動かされない」という力強い言葉に、想像以上に大きく心を動かされました。「学校の先生以外で働くなら英進館しかない」と強く感じました。

会社説明会のあと、その足で近隣の教場に赴き、授業を見学させていただきました。そこで目の当たりにした教師の皆様の熱意あふれる授業と、真剣なまなざしで耳を傾ける生徒たちの姿に感動しました。

「さすが九州でトップクラスの実績を持つ学習塾だ!私もここで教育に邁進したい!」と感じ、英進館への入社を決意しました。

上司のサポートと予習で乗り越えられた

最初に配属されたのはTZクラス。そこはラ・サール中学校など難関校への合格を目指す優秀な生徒たちが集うところです。

自分は吹奏楽に明け暮れた生活を送ってきたので、難関校志望の生徒への教え方が分からず、「どのように指導したら良いか」「絶対に志望校に合格させなくては」といった悩みやプレッシャーを感じていました。塾でアルバイトをしたこともなく、学力も経験も不足していると痛感しました。

乗り越えられたのは、手厚くサポートしてくれた当時の上司のおかげです。

2日に1回、授業のたびに上司が手書きの解説をFAXで送ってくださったんです。当時はスキャナーなどの便利な手段がなかったため、私1人のためにわざわざ手作業で作成してくださったのです。簡単な板書すらまとめられず、ただただ途方に暮れていた私は、そのおかげでとても救われました。

また、ぶっつけ本番で未知の内容に出くわさないよう、綿密に予習することを意識しました。

仮に前年と同じ内容のテストであっても、あえて新しいものを準備して、あらためて解き直すことで、常に新鮮な気持ちで授業に臨むよう心がけています。

「先生のおかげで国語が好きになった」という言葉に感動

教師としてのやりがいを最も感じる瞬間は、生徒の成績が上がったときや合格の報告をもらったときです。中でも、「先生のおかげで国語が好きになった」という言葉をもらったときは、国語の面白さを生徒にも理解できるように伝えられたのだと心から嬉しく思えます。

浪人を経て志望校に再チャレンジした生徒が1年越しで合格の報告に来たり、成人式の節目に顔を出したりと、生徒の大切な瞬間に立ち会えることが何よりの励みになります。

保護者様と一緒に子どもの成長と向き合える

あるとき担任を受け持った、反抗期真っ只中の小学校6年生の男子生徒がいました。この子は生徒本人のみならず、保護者様との関わりも含めて、とても印象に残っています。

彼のお兄さんは素直で成績優秀だったため、保護者様は(お兄さんと比べて)悩んでいらっしゃいました。私は教師として経験が浅いながらも、お母様のお話をじっくり伺い、コミュニケーションを重視した関わりを続けました。

例えば、テスト結果が出た日は、生徒が家に帰る前に「点数が思わしくなかったため、落ち込んでいるかもしれません」「しばらくそっとしておいてあげてください」などと、先んじて保護者の方へ連絡していました。

ラ・サール中学校の受験当日、受験会場までの道中で、お母様が感極まって涙を流されていました。彼は照れくさかったのか何も言いませんでしたが、別れた直後、キッズ携帯からお母様のスマホに「今までありがとう。いってきます」とメッセージを送ってきたんです。

これまで反抗的だった彼にとって、面と向かって感謝の言葉を口にできなくても、精一杯の想いを伝えたくて本人なりに考えての行動だったのでしょう。

そのメッセージをお母様から見せてもらったときは、「あんなに反抗していたのに成長したんだね」と、思わず一緒に涙してしまいました。

彼は見事にラ・サール中学校の合格を勝ち取りました。このように、日々を共に過ごした末に「生徒の大切な瞬間を分かち合える」ことが、私にとって大きな喜びです。

この保護者様とは、生徒が卒館してからも節目ごとに近状のご報告をいただく関係が続きました。彼は関東圏の医学部に進学したと伺っています。今頃立派なお医者様になっているのだろうなと想像すると、改めて教師という仕事の責任とやりがいを実感します。

勉強を好きになってもらう工夫

教室長という役職をいただいてからは、発言の重みを意識するようになりました。以前はわりと「思ったことをすぐに口にする」傾向にありましたが、今は「一度飲み込んで」「よく考えてから」発言するようにしています。

これまでは一人の教師として自分の担当業務に集中していればよかったのですが、教室長になると教室全体のことを俯瞰して見る必要があります。

そして「生徒一人ひとりの事情や背景」について、今まで以上に意識するようになりました。例えば、「宿題をやっていない」「テキストを忘れた」という生徒に対しても、ただ叱るのではなく、「19時まで部活動があるから、塾に来る頃には疲れているのだろう」などと、「なぜそうなったのか」や「いかに生徒のモチベーションを上げられるか」に思いをめぐらせるようにしています。

小規模な教場だからこそ、これまで担当することが多かった難関校クラスとは異なる視点でコミュニケーションをとっています。「勉強が楽しい」「塾に行きたい」と感じてもらえれば、自ずとテストの点数が上がり、さらにやる気が出る――そんな教場を目指しています。

結果を出すために、その過程を一緒に構築する「チームづくり」を大切にしています。私よりも長くこの教場に勤務している先生方を頼りにして助けていただきながら、日々努力しています。

女性の教室長が珍しくない未来を実現させたい

英進館には、新たに教室長になる職員に対して「新教室長研修」があります。教室長としての心構えやマネジメントなど、役職に見合う視座が身につくよう、会社として支援してくださっています。

新教室長研修で教わった「導く」というキーワードを胸に、後輩の育成にも力を入れています。部下にあたる先生方を褒め、感謝の言葉を伝えるように心がけています。「本音」と「本気」で関わり、生徒にも職員にも誠実に向き合っています。

女性初の教室長になれたことは嬉しい反面、プレッシャーも感じています。生徒の成績向上や志望校合格といった結果はもちろん、後継者を育てることも重要な役割だと認識しています。

今はまだ(女性の教室長は)珍しい存在ですが、これから教室長を目指す女性教師がどんどん増えてほしいと願っています。ごく自然に「女性の教室長もいっぱいいるよね」という状態になることが理想です。

素の自分を出せる時間がある

休みの日の過ごし方は、「旅行」と「推し活」です。4月・5月や秋頃には、リフレッシュ休暇を取って家族旅行に行きます!

アイドルのライブにもよく足を運びます。塾にいるときとは全く異なる服装のため、もし生徒に会っても気づかれないかもしれません(笑)。

素の自分でいられる時間があることで、仕事にも新鮮な気持ちで取り組むことができます。

英進館は成長し続けられる場所

私は入社当初、教室長になれるとは考えていませんでした。特別な学歴や経歴があったわけではありませんが、上司や同期、同僚にも恵まれ、本当に多くの方の支えがあってここまで来ることができました。

まずは3年計画で、今の教場での「過去最高の合格実績」を出すことを目標にしています。併せて「教室長として」後継者を育てることが責務だと考えています。

これから英進館への入社を考えている人に伝えたいのは、英進館は「いつまでも成長できる場所」だということです。真面目に努力をつみ重ねていれば、絶対に誰かが見てくれています。自らを高める環境に身を置きたい方は、ぜひ挑戦してください。